La grande cecità

5 Marzo 2020

Allentamento o immunità di gregge?

24 Aprile 2020“La maledizione di vivere tempi interessanti‘ (101)

di Michele Nardelli

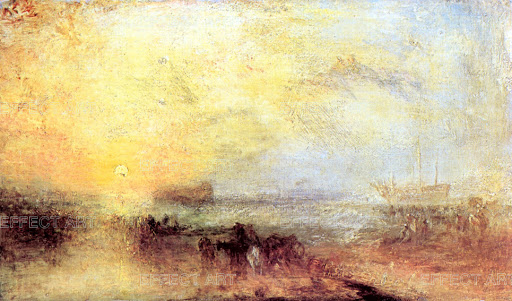

(15 aprile 2020) Nel recente passato mi è capitato spesso di riprendere le parole con le quali Walter Banjamin ha descritto l’Angelus Novus di Paul Klee1. Poche righe scritte presumibilmente fra la fine del 1921 e i primi mesi dell’anno successivo, cent’anni fa. Se il valore delle parole (e dell’arte) ha ancora un senso (e io credo che ce l’abbia più che mai), penso che raramente un pensiero e un’opera abbiano saputo indicare così intensamente una traccia per leggere il proprio tempo.

“Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe‘ scrive Benjamin. Immagine cruciale: mettere in relazione gli avvenimenti cui assistiamo, attribuire loro un significato, alzare lo sguardo. E’ un po’ quello che abbiamo provato a fare nei mesi scorsi con Diego Cason nel libro “Il monito della ninfea“, uscito proprio nei giorni in cui scoppiava la pandemia Covid 19.

Temevo che queste settimane di sospensione (delle libertà, dell’agire collettivo, delle nostre vite e del futuro) rendessero questo libro meno attuale e devo ringraziare l’amica Soheila che nei giorni scorsi mi ha confortato dicendomi che la lettura di questo lavoro, alla luce della pandemia in corso, risulta ancor più stimolante.

La stessa sensazione mi è sembrato emergesse nella prima presentazione on-line realizzata sabato scorso grazie alla libreria “due punti“ di Trento, alla quale hanno partecipato insieme agli autori, a Gianfranco Bettin e Ugo Morelli, una piccola ma significativa comunità di pensiero sparsa in Italia e non solo. E alcune domande: impareremo ad imparare? intendiamo imparare? rincorrere le emergenze o essere presenti al nostro tempo?

Un tema ricorrente in questo mio blog, nel quale ho cercato di proporre un racconto che connettesse crescita e cultura del limite, eventi estremi e cambiamento climatico, privatizzazione dei beni comuni e difesa delle biodiversità, guerre e post modernità, sovranismi e progetto europeo, emergenze e cultura plebiscitaria ed altro ancora. In solitudine.

Ora è la realtà a presentarci drammaticamente il conto. Ma nel coro mediatico attorno al Coronavirus si elude la domanda di fondo: perché accade tutto questo? Non mi riferisco all’elemento scatenante, che sia il pipistrello nel mercato di Wuhan o ad altre ipotesi più o meno realistiche che circolano nella rete, quanto invece all’insostenibilità di un modello di sviluppo che sta portando l’umanità verso il baratro.

Al contrario, con l’espressione “andrà tutto bene“ si invoca il ritorno alla “normalità“ come se la pandemia in corso fosse un accidente della storia. Non è così, come non lo sono state in passato altre pandemie. Come non lo erano, per restare al Novecento, l’olocausto e le leggi razziali, le guerre o i gulag. Il fatto è che non amiamo interrogarci, cercare spiegazioni, elaborare i conflitti. Questo paese poi, ha sempre preferito voltare pagina come se oltre alle colpe criminali (non sempre perseguite) non esistessero anche quelle politiche e morali. Abbiamo forse elaborato il colonialismo italiano ed europeo, il nazionalismo e il fascismo nostrani, gli anni ’70 e lo stragismo? Mettiamo via, per favore, i tricolori alle finestre e l’orgoglio di essere italiani.

Persino la tragedia dei migranti che muoiono nelle acque del Mediterraneo è diventata una normalità con la quale convivere, così la strage delle morti sul lavoro, l’avvelenamento dell’aria e delle acque, le ferite ambientali di un territorio reso oltremodo fragile dagli eventi riconducibili al cambiamento climatico.

Se fossimo seri, quello che dovremmo affrontare sarebbe proprio il tema di questa “normalità“. No, non dobbiamo augurarci il ritorno alla condizione precedente, perché è questa normalità – per rimanere alle parole di Benjamin – l’origine della tempesta.

Per non porci questa domanda le chiamiamo “emergenze“. E, nell’emergenza, non c’è tempo per interrogarsi, si delegano le decisioni ai tecnici, si rendono marginali i corpi intermedi e il ruolo degli individui (se non attivando un conto corrente per essere a posto con la coscienza). E poi, diciamocelo senza infingimenti, l’emergenza piace. In questo modo non dobbiamo porci il problema di cambiare, che richiede di scontrarsi con il potere e con l’insostenibilità di ciascuno e non solo del sistema. L’emergenza è il brodo di coltura della conservazione oltre che della verticalizzazione delle forme decisionali e dell’autoritarismo. Per questo temo che da questa pandemia usciremo più soli, più egoisti e più cinici di prima.

Certo, esiste un’emergenza sanitaria che va affrontata mentre si brancola nel buio nell’individuazione di un farmaco antivirale e mancano sul territorio e talvolta anche negli ospedali gli strumenti elementari di prevenzione e di cura, tagliati in altre “emergenze“. Come comprendo il dramma sociale, vista la condizione di pesantissima precarietà in cui si trovano migliaia di piccole attività o partite IVA costrette alla chiusura, per non parlare di chi vive alla giornata, di chi ha perso il reddito e non sa come mettere insieme il pranzo con la cena. O la fatica della solitudine, dell’essere soli e del sentirsi soli.

Il fatto è che il tema del “come ne usciremo“ si scrive ora. Dalle scelte che verranno assunte in queste settimane sul piano economico e sociale, nel rapporto fra cittadini e istituzioni, nella costruzione o nell’affossamento dell’Europa politica, nel nostro modo di vivere.

E se nemmeno in un contesto così difficile sul piano del reperimento delle risorse sappiamo sospendere la follia degli F35 – 28 quelli realizzati o in fase di assemblaggio (e che già richiedono costosi aggiornamenti tecnologici), su un programma di 90 cacciabombardieri d’attacco – evocando il presunto carattere strategico dell’industria bellica, non credo che sapremo far tesoro di questa drammatica esperienza. Non lo stanno facendo i corpi intermedi chiusi nella propria autoreferenzialità ed incapaci di mettere in discussione i vecchi paradigmi. Come non lo farà una società atomizzata ed impaurita, in guerra con il prossimo nel nome del “prima noi“.

E poi… Siamo in piena emergenza Coronavirus e già si profilano nuove crisi, quella economica di cui si parla molto cui seguirà prevedibilmente quella finanziaria, con una bolla che si potrebbe rivelare ancora più devastante di quella del 2008. Del resto in questi dodici anni è forse cambiato il perverso meccanismo che l’aveva generata? Lo vediamo o no che sono ancora i titoli derivati a scandire l’andamento delle borse?

Meno invece si parla della siccità incombente, considerato che quello che abbiamo da poco archiviato è stato l’inverno più secco in Europa da quando esistono sistemi di rilevazione, con i bacini idrografici nettamente al di sotto della media stagionale. Intanto nella filiera agroalimentare, questa sì strategica, si mandano al macero i primi raccolti per mancanza di manodopera, tanto per capovolgere l’ipocrisia di chi vuole chiuse le frontiere ai migranti ma poi non esita a reclutare forza lavoro a basso costo per la raccolta di frutta e ortaggi, prodotti che già stanno avendo un’impennata dei prezzi sui mercati. Ipocrisia che conosciamo bene anche qui, soprattutto nelle valli ricche convertite al leghismo.

Crisi prevedibili, rispetto alle quali mancano visioni. Come è stato per il dopo Vaia, tanto da evitare qualsivoglia coordinamento fra le regioni devastate dalla tempesta dell’ottobre 2018. Così che gran parte dei boschi delle Dolomiti sono ancora in ginocchio, con l’attività di recupero del legname ferma e con l’assetto del territorio esposto a nuove calamità… Da un’emergenza all’altra non si va da nessuna parte. Chi si ricorda dell’acqua alta a Venezia, del dissesto idrogeologico di un paese che ad ogni evento atmosferico è in ginocchio? Non voglio nemmeno pensare ai picchi di calore che abbiamo avuto negli anni passati con le persone ancora costrette dal Coronavirus in abitazioni condominiali di 50 metri quadrati.

Il chiodo non scaccia chiodo. Gli effetti del surriscaldamento terrestre non si sono arrestati con la pandemia, che si tratti dello scioglimento dei ghiacci ai poli o dell’invasione delle locuste che ha già messo in forse la sopravvivenza di 25 milioni di persone (tanto per ricordare, si tratta di una cifra 12 volte superiore a quella di tutti i contagiati ufficiali del Coronavirus). O forse il fatto che siano in Africa e in Asia fa sì che questa drammatica contabilità sia meno importante?

In questo piccolo pianeta sempre più interdipendente le cose non si stanno mettendo bene. E prevedibilmente non andrà affatto tutto bene. A meno che … non cambiamo radicalmente e rapidamente questo modello di sviluppo e i nostri stili di vita. Ci diranno ancora che è impossibile e che siamo dei catastrofisti?

E’ molto interessante ciò che osserva Bruno Latour. L’antropologo e filosofo francese indica un primo insegnamento da trarre dalla pandemia in corso: “in poche settimane, è possibile sospendere, in qualsiasi parte del mondo e allo stesso tempo, un sistema economico a detta di tutti impossibile da rallentare o redirezionare. A tutti gli argomenti degli ambientalisti sul cambiamento dei nostri stili di vita, si rispondeva sempre con l“argomento della forza irreversibile del “treno del progresso“ che niente poteva far deragliare “a causa“, si diceva, “della globalizzazione“. Tuttavia, è proprio la sua natura globale che rende così fragile questo sviluppo, capace invece di frenare e poi fermarsi improvvisamente‘2.

La riflessione di Latour, che ho ripreso su questo blog, entra semplicemente e profondamente come una sorta di scopa di Lenin (o di don Abbondio, se preferite) che spazza l’aria stagnante del pensiero unico. E “alla richiesta data dal buon senso: “Riavviamo la produzione il più rapidamente possibile“, dobbiamo rispondere con un grido: “Assolutamente no!“ L’ultima cosa da fare sarebbe rifare esattamente ciò che abbiamo fatto prima‘.

Mi rincuora l’assonanza con quanto abbiamo cercato di porre nell’ultimo capitolo del nostro recente lavoro, quando scriviamo:

“… tornare sui propri passi non significa rinunciare alle conquiste del sapere, semmai metterle a disposizione per vivere con maggiore consapevolezza il carattere limitato delle nostre esistenze. Significa riqualificare i nostri bisogni sottraendoli dalle logiche di mercato, liberare tempo da dedicare alla cura delle relazioni, dare valore alle cose vere come l“amicizia, la convivialità, il piacere della conoscenza, il dono e la gratuità, riconsiderare la qualità a dispetto della quantità, ovvero fare meglio con meno‘3.

§§§

1 “C’è un quadro di Klee che s’intitola “Angelus Novus“. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta‘.

2 Bruno Latour, Immaginare gesti-barriera contro il ritorno alla produzione pre-crisi. Da https://antinomie.it

3 Diego Cason – Michele Nardelli, Il monito della ninfea. Bertelli Editori, 2020

2 Comments

Qualche giorno fa, mentre i ragazzi di Fridays for future lanciavano la loro lettera all’Italia mi è arrivata la newsletter di Slow Food Italia. Il contrasto era stridente: da un lato giovani che immaginano un piano di ricostruzione che possa sconfiggere tanto la crisi climatica quanto la crisi economica che si staglia davanti a noi, una rinascita dall’emergenza sanitaria che garantisca a tutte e tutti il diritto a un lavoro e una vita dignitosa, non un ritorno al passato, ma al futuro. Dall’altro la newsletter di Slow Food che invitava a chiudere gli occhi “per pensare a quei sabati mattina, in cui con la dolce calma tipica del weekend, eravamo soliti venire al Mercato della Terra”. Questo invito a chiudere gli occhi, ad abbandonarsi alla nostralgia del mercatino mi ha spaventato: saranno capaci le organizzazioni che così bene si erano adattate alle liturgie dello sviluppo sostenibile di pensare e soprattutto agire per il cambiamento?

Caro Paolo, la tua domanda è pertinente e ben posta. In questi anni abbiamo guardato alla crisi della politica come se questa riguardasse solo i partiti, ma sappiamo che non è così. Investe l’insieme dei corpi intermedi, associazioni comprese. Il tema che da tempo vado ponendo è quello del cambiamento dei paradigmi otto-novecenteschi, incluso quello della divisione del mondo fra sviluppo e sottosviluppo. Una descrizione che non ha nulla a che fare con la realtà, segnata dal post sviluppo, dalla postmodernità e dalla post politica. Scrivi bene: chiusi nelle proprie liturgie.

Se questo è vero (ne abbiamo parlato già dodici anni fa quando uscì il libro di Mauro Cereghini e Michele Nardelli, “Darsi il tempo”, EMI edizioni, 2008) figuriamoci oggi dopo questa pandemia. Che fa definitivamente a pezzi tutte le teorie sulla c.d. sovranità (in “Tra passato e futuro” Hannah Arendt già nel 1954 scrive che i concetti di libertà e sovranità sono antitetici tanto che “se gli uomini desiderano essere liberi, dovranno rinunciare proprio alla sovranità”). E poi, che cosa significa sovranità nel tempo dell’interdipendenza?

Allora chiediamoci: quanto i corpi intermedi (partiti compresi) hanno saputo aggiornare le proprie categorie e i propri paradigmi?

Temo che questo possa valere anche per i ragazzi di Fridays for future, ma vale certamente anche per Slow Food, quand’anche gli uni e gli altri abbiano tutte le condizioni per poter cambiare il proprio sguardo sul mondo. Se non fosse così, perché mai avrei deciso di spenderci un po’ del tempo che mi rimane?

Un abbraccio.