La diversità dei Sinti

9 Aprile 2011

La diversità dei Sinti

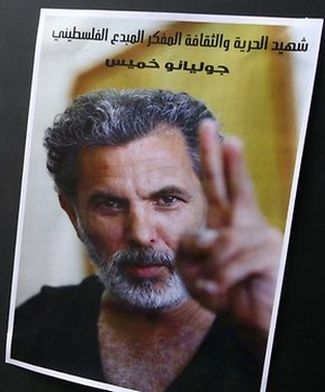

9 Aprile 2011Ricordo che quella mattina arrivò a tutta velocità, agitando la mano dal finestrino con due dita stese nel segno della vittoria, e mi colpirono più ancora della sua bellezza, che le amiche invidiose mi avevano preannunciato a denti stretti, la forza e l’intensità della sua energia, irragionevole e cocciuta come quella di un bambino. Mi sembrò che quel ragazzo di quarant’anni guardasse il mondo, in particolare il suo mondo martoriato, conservando una sorta di purezza infantile, ostinandosi a cercare e a difendere il bello, il buono e il giusto in un mare di orrori e di violenza. Che fosse un’idea, un progetto o un sogno, Juliano partiva con la lancia in resta, con lo sguardo alto, oltre quell’orizzonte che per lui era sempre troppo vicino, con l’aria spavalda a camuffare la paura che gli stringeva il cuore. Certo che aveva paura, e percepiva il pericolo con grande lucidità e consapevolezza, ma non poteva fermarsi, non poteva rinunciare, lui era Juliano Mer, era il figlio di Arna.

Ricordo tutto della mia prima volta a Jenin, nemmeno due mesi dopo il massacro. I soldati del checkpoint quel giorno erano sensibili alla celebrità, Juliano mi guardò nello specchietto retrovisore, strizzò l’occhio e firmò gli autografi. Pochi minuti dopo entrammo nel campo profughi di Jenin, una strada in ombra che mi sembrò lunghissima, disseminata di copertoni bruciati, la facciata della scuola elementare, quella sì illuminata dal sole, sforacchiata da una selva di colpi sparati da armi pesanti a chissà quale nemico.

Scesi dall’auto, feci pochi passi fino al punto in cui la strada in ombra si apriva in uno spazio surreale, pieno di luce e di polvere, una sequenza di dune da cui spuntavano mozziconi di colonne di cemento, telai di metallo contorti, pezzi di mobili e poi scarpe, piatti, bambole, pagine di giornali e un’infinità di brandelli di vita quotidiana. Camminammo in silenzio nella vastità accecante di quello spazio innaturale, Juliano a ogni passo si voltava a guardarmi, allargava le braccia e scuoteva il capo e io faticavo ad andare avanti su quella terra soffice, impietrita dall’orrore e dalla sensazione di calpestare la vita e la morte di tanti innocenti.

Entrammo nella casa che in tempi recenti aveva ospitato la scuola di teatro di Juliano, quella dei bambini di Arna, il piano superiore sventrato dai colpi degli Apache, la scala pericolante e qualche resto a testimonianza del fatto che in quel luogo i ragazzi e le ragazze del campo di Jenin studiavano recitazione, musica, canto e fotografia. In un angolo c’era la carcassa annerita di un televisore, distrutto da qualche soldato zelante nell’ultima incursione israeliana, l’ennesima, nella casa di Arna. "Non importa" disse Jul, "la prossima settimana ne porto uno nuovo". E aggiunse "Sai perché gli israeliani non vinceranno mai? Buttano giù le case e i palestinesi le ricostruiscono, strappano gli alberi e i contadini li ripiantano, gli uccidono i figli e loro ne fanno altri..".

Al piano terra, due ragazze prepararono il caffè e ci sedemmo in una stanza in penombra, ricordo una parete, verde o forse azzurra, su cui si proiettava la poca luce che filtrava attraverso le persiane chiuse. Mi presentò Zakaria, mi spiegò le piccole macchie nere sul suo viso, erano il ricordo indelebile di un’esplosione che per poco non aveva spento i suoi grandi occhi neri. Juliano mi raccontò di come la mamma di Zakaria era stata uccisa da un cecchino mentre stendeva i panni sul terrazzo, proprio il terrazzo di quella casa. Lo raccontò contenendo la rabbia, con il pudore e il rispetto di chi parla del dolore degli altri e mi sorprese la tenerezza con cui trattava quel ragazzino destinato a diventare il nemico numero uno di Israele. Gli regalò dei libri, ne ricordo solo uno, l’unico di cui riuscii a decifrare l’autore: i racconti di Anton Čechov.

Ricordo tutto anche del nostro incontro con Alàa, il suo viso da bambino sotto il berretto calcato sulla fronte, Alàa che si scusava perché sapeva parlare solo arabo e ogni tanto guardava lontano, con gli occhi persi in una tristezza dura, che poco si addiceva alla sua età e al suo ruolo di capo della resistenza. La stessa tristezza, gli stessi occhi del bambino che in una delle sequenze più belle di Arna’s children sta seduto sulle macerie della sua casa e muove le dita delle mani con movimenti lenti, ipnotici, cercando in fondo a un’immaginaria sfera di cristallo un futuro che non ci sarebbe mai stato. Era uno dei bambini di Arna, Alàa, e se chiudo gli occhi, lo vedo ancora camminare accanto a Juliano, giù per uno dei vicoli più ripidi del campo di Jenin, nei jeans la pistola argentata che manda bagliori di luce.

Fu il mio primo incontro con Juliano, ne seguirono altri, avventurosi, a volte rocamboleschi, sempre più difficili man mano che l’odiato muro avanzava in Cisgiordania. L’ultimo, tranquillo, fu a casa sua, a Haifa. Mi fece vedere l’angolo del piccolo giardino in cui, qualche anno prima, aveva iniziato a scavare una fossa per seppellire sua madre Arna, che nessun cimitero in Israele voleva accogliere, ricostruendo da grande attore e non senza ironia quell’evento che tanto gli era costato in rabbia e dolore. Poi guardammo Arna’s children, ancora incompleto, e l’impatto emotivo di quel lungo e sofferente atto d’amore per la madre e i suoi "bambini" fu tremendo. Juliano non era tipo da compromessi: se è della vita e della morte che devo parlare, eccoti la vita ed eccoti la morte, non ci possono essere sfumature. Il realismo brutale mescolato alla più tenera e sorridente delle poesie, del resto questa, spesso, è la vita.

So che riderai, Jul, ma non posso fare a meno di salutarti con Shakespeare: Good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to thy rest.