Dove voleranno gli uccelli dopo l’ultimo cielo?

26 Ottobre 2018

Una comunità di pensiero, per stare al mondo

3 Novembre 2018Dentro questo scenario instabile la gestione – immediata e stringente – dell’emergenza prende il sopravvento su tutto. Assumono (giusta) centralità le figure che a quell’emergenza devono dare risposta. La comunità si stringe attorno alle gesta eroiche dei Vigili del Fuoco (molti tra loro volontari), alla professionalità dei tecnici della Protezione Civile e al proprio generale spirito di operosità e solidarietà.

Non potrebbe essere altrimenti, ma non basta. Blaise Pascal diceva che “ciò che misura la virtù di un uomo non sono gli sforzi, ma la normalità”. “Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi” gli fa eco un famoso aforisma di Bertold Brecht. Perché se c’è una cosa che dovrebbero insegnarci questi fenomeni meteorologici, certo sempre più estremi ma allo stesso tempo più frequenti e diffusi, è che proprio il riferimento continuo all’emergenza è abitudine da mettere in crisi e atteggiamento da superare. O almeno andrebbe riportato dentro i confini dell’eccezionalità e della temporaneità che il suo significato richiama. Non si può continuamente far affidamento alle proprie doti di resistenza (rappresentata plasticamente da pompieri disposti a turni di cinquanta ore consecutive in condizioni di difficoltà estrema) senza interrogarsi sulla propria predisposizione alla resilienza, capacità che si compone certo di competenze progettuali innovative ma che non può fare a meno di una rinnovata visione politica e di normalità trasformative diffuse a ogni livello della cittadinanza. Resilienza che non ha a che fare esclusivamente con la capacità di reazione di un sistema alle tensioni della realtà (l’ultimo miglio su cui sono chiamati ad intervenire gli esperti, i tecnici) ma di modificare le condizioni – i paradigmi – del sistema stesso, nel momento in cui si comprenda che quelli precedentemente dati per buoni non sono più funzionali o peggio potrebbero rivelarsi dannosi.

C’è quindi un discorso più profondo che merita di essere affrontato. Non si tratta di un generico richiamo alla consapevolezza del cambiamento climatico in atto (pur necessaria) e alla mitigazione dei suoi effetti (urgente nei termini della cura del territorio e delle sue principali fragilità). Bisogna rompere il velo – la Grande cecità di Amitav Ghosh – sulle conseguenze delle pratiche umane sulla salute del Pianeta e sulla sua prossima più difficile abitabilità. Bisogna radicalizzare, come suggerisce Edward O. Wilson nel suo prezioso Metà della terra, le politiche volte alla difesa e all’ampliamento della biodiversità, rompendo lo schema antropocentrico che ha dominato tutto il Novecento e l’inizio del nuovo millennio. Bisogna riconnettersi al Terrestre – inteso come Terra e terra, Pianeta e suolo, globale e locale – come suggerisce Bruno Latour in Tracciare la rotta, indicando una via politica ed economica alternativa alla linearità bugiarda della crescita infinita, altro mantra tossico di quest’epoca.

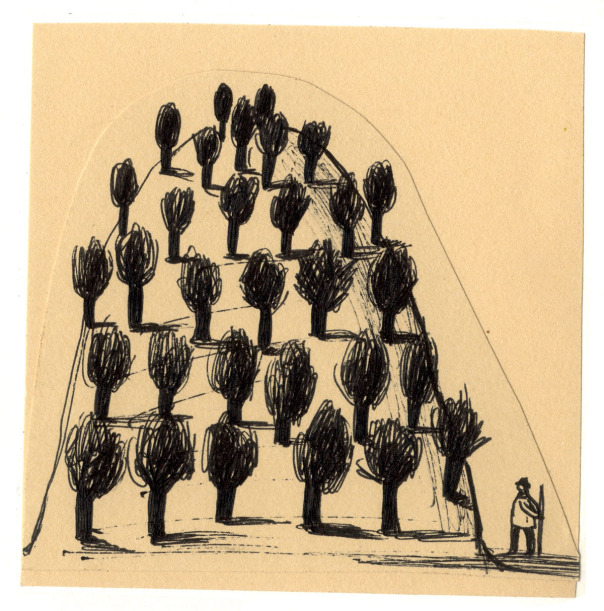

Ma come uscire dalla sola enunciazione di principi per immaginare esperimenti di pratica concreta, coinvolgenti e generativi? Perché non partire dagli alberi? Abbattuti dal vento (a migliaia) sono un simbolo potentissimo, che rimane negli occhi. Interi crinali spogliati della propria copertura e ridotti a cimitero di tronchi, divelti o sradicati. Parchi cittadini – come quello di Levico – o montani, come Arte Sella, che hanno visto in pochi minuti compromessa seriamente la propria ricchezza. Una ferita ambientale di grande portata, visto che il processo di rimboschimento ha tempi lenti (si parla di decine di anni) e bisogno di cura costante, pena l’inselvatichimento e il rischio che le fragilità idrogeologiche si moltiplichino invece che ridursi. Ecco che allora quegli alberi da ri-piantare potrebbero diventare un campo di attivazione collettiva per un’intera comunità e non solo per gli addetti forestali che già in queste ore staranno riflettendo sulle azioni che nell’immediato e poi, con maggior intensità, dalla primavera andranno poste in essere. Una comunità che si impegna nella semina, riconoscendo nel bosco il valore fondamentale della vita e nella sua ricostruzione un atto altruistico e politico, che rompe con le dinamiche egoistiche che dominano il tempo che viviamo. Un bene comune sfregiato che può diventare una sfida comune che coinvolge e rende più responsabile ogni cittadina e cittadino nei confronti della montagna o della città. Chi ha letto L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono sa di cosa parlo. Sarebbe estremamente significativo un progetto che – coinvolgendo migliaia di persone, per anni giorno dopo giorno su un orizzonte lungo e ambizioso – porti a percorrere con lentezza e attenzione il proprio territorio “armati” di sementi e piantine, assumendosi la responsabilità di porre le condizioni di un futuro diverso e migliore. Un progetto – fatto di passeggiate e spettacoli teatrali, di concerti e convegni, di gite scolastiche e percorsi di ricerca, di turismo sostenibile e nuovi modelli cooperativi – naturalistico certo, ma anche culturale, sociale e politico che dalla comunità che si muove insieme rivolge lo sguardo al Pianeta intero.

Nei giorni scorsi Michele Nardelli commentando il recente voto trentino scriveva dell’esigenza di predisporre “un nuovo racconto, partendo dalle mani feconde di chi avrà voglia di sporcarsele”. E se fossero proprio le mani di questa comunità di seminatori quelle da cui ripartire?